ノートルダム大聖堂 彫刻・大聖堂展

ノートルダム大聖堂の2回目です。

(1)彫刻

西側正面のファサード壁を見上げると、ところどころから怪獣の彫刻が突き出している。Gargouille(ガルグイユ 英:Gargoyle ガーゴイル)、Chimère(シメール 英:Chimera キメラ) と呼ばれるもので、魔除けの意味合いがあるとされるが、ガルグイユは雨樋の先端に配置され、口から雨水が排出され壁面に直接垂れて建物を傷めるのを防いでいるのでシメールとは違って実質的な意味もある。(2010年6月22日撮影)

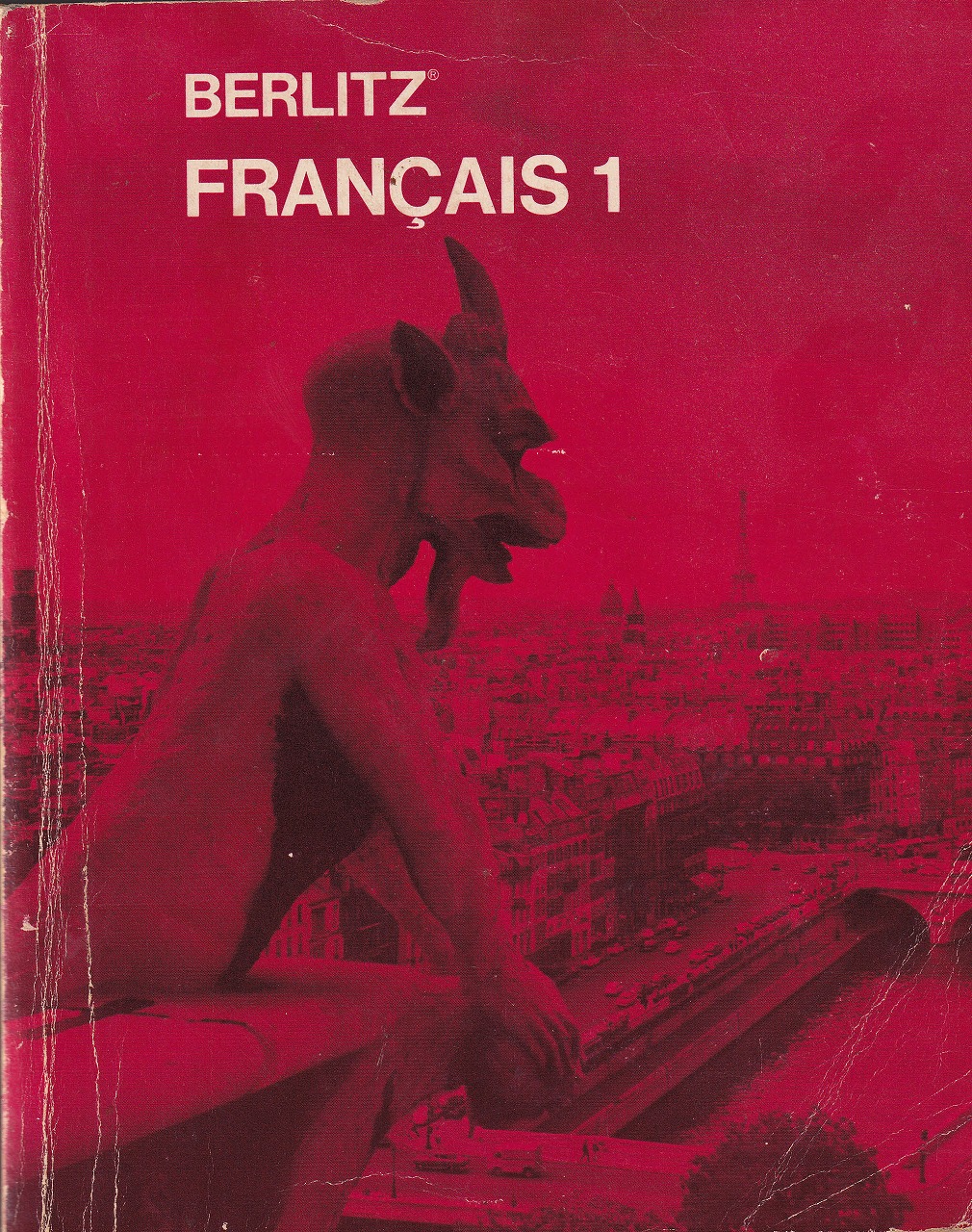

↓ ノートルダムの写真で必ずといってよいほど登場するシメール、随分昔ではあるがベルギーに突然転勤となり業務上の必要に迫られ、初めてのフランス語をベルリッツで毎朝特訓されていた頃の教科書の表紙がこいつだったので印象深い。尚、ノートルダム大聖堂が現在の姿となったのは、建築家のヴィオレ・ル・デュク(Viollet-le-Duc 1814-1879)が中心となって成し遂げた19世紀半ばの大修復工事(1844年から約20年)以降でありシメールはその際にル・デュクが新しく付け加えたものの一つであった。

↓ TF1というTV局制作のノートルダム修復工事特番。シメールがいくつか見えている。

建築家を初めとする工事関係者、考古学者、文化省担当者へのインタビューに加え、足場・木工事・石工事、修復士ほかの実際の作業の様子を綴ったルポルタージュはなかなか見応えがあり、「困難」だけでは言い尽くせなかったであったろう未知の領域の仕事を厳しい工期のなかでやり遂げたというそれぞれの満足感が感じられた。文化省の担当キュレーターに至っては、工事前の発掘調査、工事過程で新しい発見が多々あったこと(足場基礎部分の事前発掘調査で鉛製の棺が出た、上層部の柱の表層部の下から装飾模様が現われた、汚れで真っ黒だった壁の下から鮮やかな壁画が出てきた、等々が紹介されていた)を満面の笑みを浮かべて「今やこの火事をポジティブに捉えるべき」と胸を張って答えていた。確かに、工期遵守達成、無事故で関係者一人一人にとっても一生に一度あるかないかくらいの壮挙だったろうが災害は災害であるし、多額の寄付も寄せられていたのでこんな風に堂々と言い放って炎上しないのかな?

↓ 西側正面入口の扉廻りの彫刻群

自分の頭を両手で抱えているのは聖ドニ(Saint Denis)という3世紀のパリ最初のカトリック司教で、ローマに迫害されてついにはモンマルトルの丘で斬首となったのだが・・・切られた首を手に持ち現在地名となっているサンドニ(モンマルからは数キロ北)まで歩き続けてそこで果てた・・・という言い伝え。西側正面入口のすぐ上にあるのでどうしても目を引く。

↓ 内部 ジャンヌ・ダルク (2014年7月8日撮影)

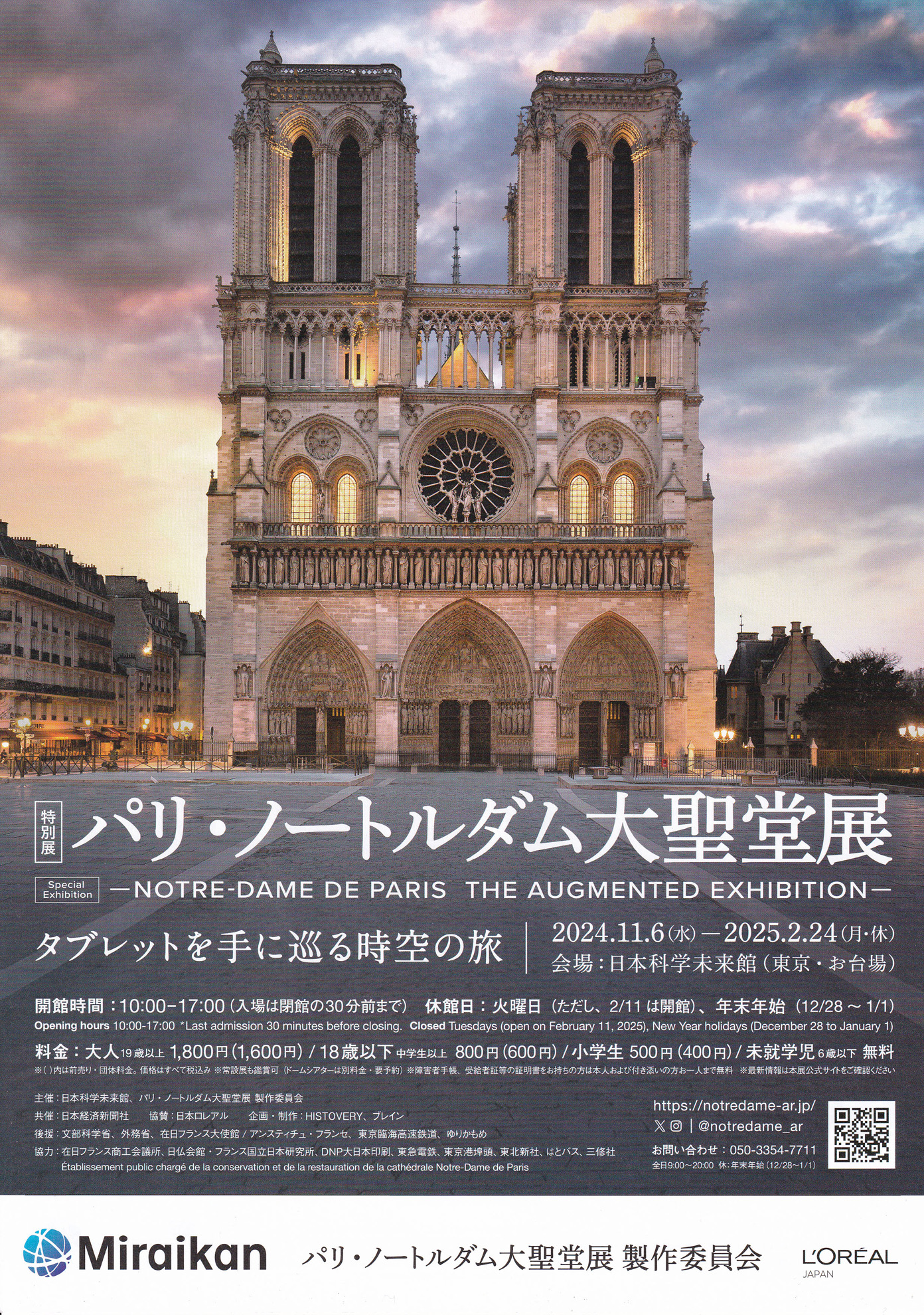

(2)ノートルダム大聖堂展 (お台場 日本科学未来館 2月24日まで(火曜休館))

美術館が修復工事で長期間閉鎖する際に所蔵作品を海外出張、いわば「出稼ぎ」させて費用の補填に当てるというのはよくあるがノートルダムの場合、ステンドグラスや彫刻を海外に運んで美術展を開催するというのは不可能であろう。そこで、タブレットによるヴァーチャルな世界を徹底的に追求したのがこの一風変わった企画の展覧会。

学校でのノートルダム修復をテーマとした授業の内容が面白かったので、ちょっと行ってみようと思ったくらいで、実のところそれほど期待してはいなかったが、結果的には度肝を抜かれた感があるほど内容は充実していた。タブレットを駆使することにより圧倒的な臨場感をもって建物の歴史とそれにまつわる人の営みを見せてくれた。お奨め!

↓ 画面を回転させると建物の裏側も簡単に見ることができる。

↓ 建物の上部、或いは広場の後ろ側の光景なども簡単に見られるのでさながらここに居あわせたような臨場感がある。

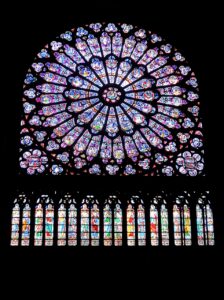

↓ 建物内部の画面も素晴らしい。これは袖廊の情景で奥が内陣、右上には北バラ窓がある。