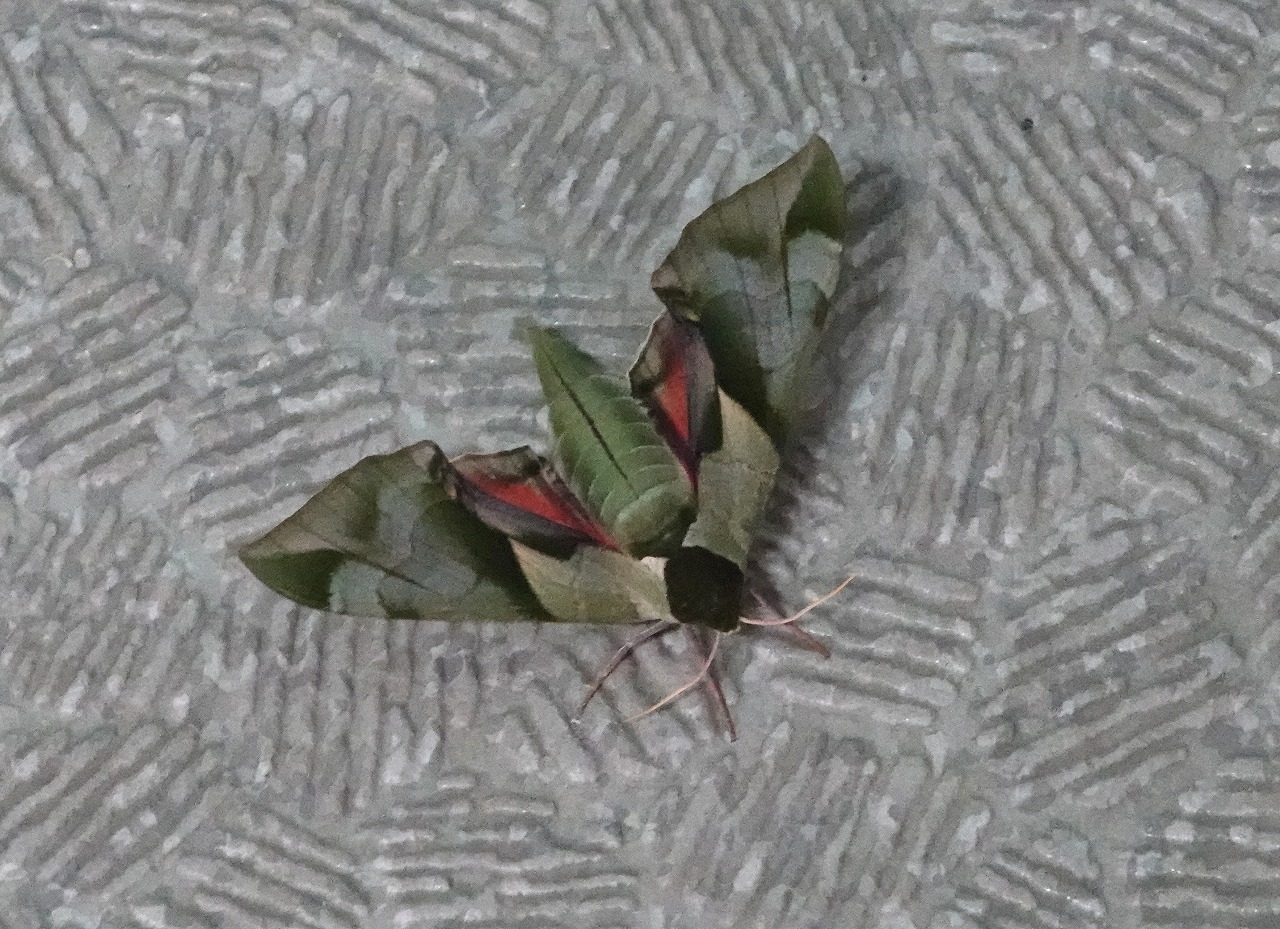

目立たないようで目立つ ウンモンスズメ

この暑いなか、山に出かけようと家を出ると目の前のエレベーターホールの壁になにやらとまっていました。

ウンモンスズメというスズメガの一種でウンモンは「雲紋」で翅の模様からつけられた名前。こんなつるりとした吹付タイルの壁にとまっているので目立つが木の枝葉にとまられるとほぼ完璧な迷彩柄なので見つけられないだろう。幼虫時代の食樹がマンションの敷地にたくさんあるケヤキなので敷地内で発生したものにちがいない。以前にも玄関扉を開いたらすぐ前の床の長尺シートのうえに「落ちているように」とまっていて驚いたことがある。5階なのになんで?

ところがこの迷彩柄にもかかわらず、実は前翅に隠れて見えない後翅は赤っぽく目立つ色をしていて時々、後翅をチラ見せしながらとまっていることもあるので、いったい隠れていたいのか、目立ちたいのかはっきりしろよ!と、言いたくなる。大きなお世話ですが・・・

ちょっと、前翅を上げてやると逃げもせずそのままのチラ見せでじっとしている。夜行性なので今は寝てるのだろうか?

↓ そのまま動かず。余り主体性はない・・・

↓ 上記の個体は翅がちょっと傷んでもとの色合いも褐色が強いが個体によっては緑が濃いのもいる。以前の玄関前の床に落ちてた個体は緑が濃く、まさにこれぞ美しき迷彩色と言いたいところながら赤い後翅も見せているので目立ってしょうがない。

(アーカイブ 2019年6月2日 川崎市多摩区)

↓ 赤と緑とは、補色の関係(細かくは色相環というリングの反対側に位置する色の関係)にあって互いの色を鮮やかに見せることにより深みを増す効果があるのでルネッサンスの頃の絵画の衣装でよく見られる。

フィレンツェ、ピッティー宮所蔵のラファエロの「小椅子の聖母」は見とれるほどうつくしかったが衣装の赤と緑、青と濃黄などこの補色を駆使している。(アーカイブ 1994年8月18日 フィレンツェ)